kaikokouji

大阪市西成区、飛田会館2階の会議室に並ぶ椅子の側面を石塑粘土で模して額にし、昔飛田新地内にあったステンドグラスをワイヤーとレジンで制作して合わせた。

京都府橋本市、旧加島楼に残るステンドグラスをワイヤーとレジンで制作し、琴の龍頭を利用した額に合わせた。(額制作/大倉かお�り)

京都府橋本市、多津美旅館に残るステンドグラスをワイヤーとレジンで制作し、琴の龍足を利用した額に合わせた。(額制作/大倉かおり)

ヨーヨーみたいなタイルがあったら楽しいな...という発想から制作。石塑粘土を土台とした。目地は透明なブルーで水を表現。(額制作/大倉かおり)

京都の旧革島医院・北出工芸・きんせ旅館、大阪の中村タイルにある"泰山タイル"を組み合わせて花の形にし、中央の蜜にタイルの蜂が惹かれる様子を表現した。

東京都文京区、鳳明館森川別館の洗面台をモチーフに、円形の迷路を描いた。 タイルの可愛らしさを強調するため、レジンを厚めに乗せ、より立体感を出した。

淡陶社製の和製マジョリカタイル。 昭和初期頃のものらしく、世界各地へ輸出されていた。 蜘蛛の巣らしきデザインだったので、そっと蜘蛛も描き入れ、胴部分にスワロフスキーをつけた。 周囲を豆タイルで囲むことで、より華やかな仕上がりになったと思う。

元妓楼の内部にあった扇柄のカットガラスをタイル化した。

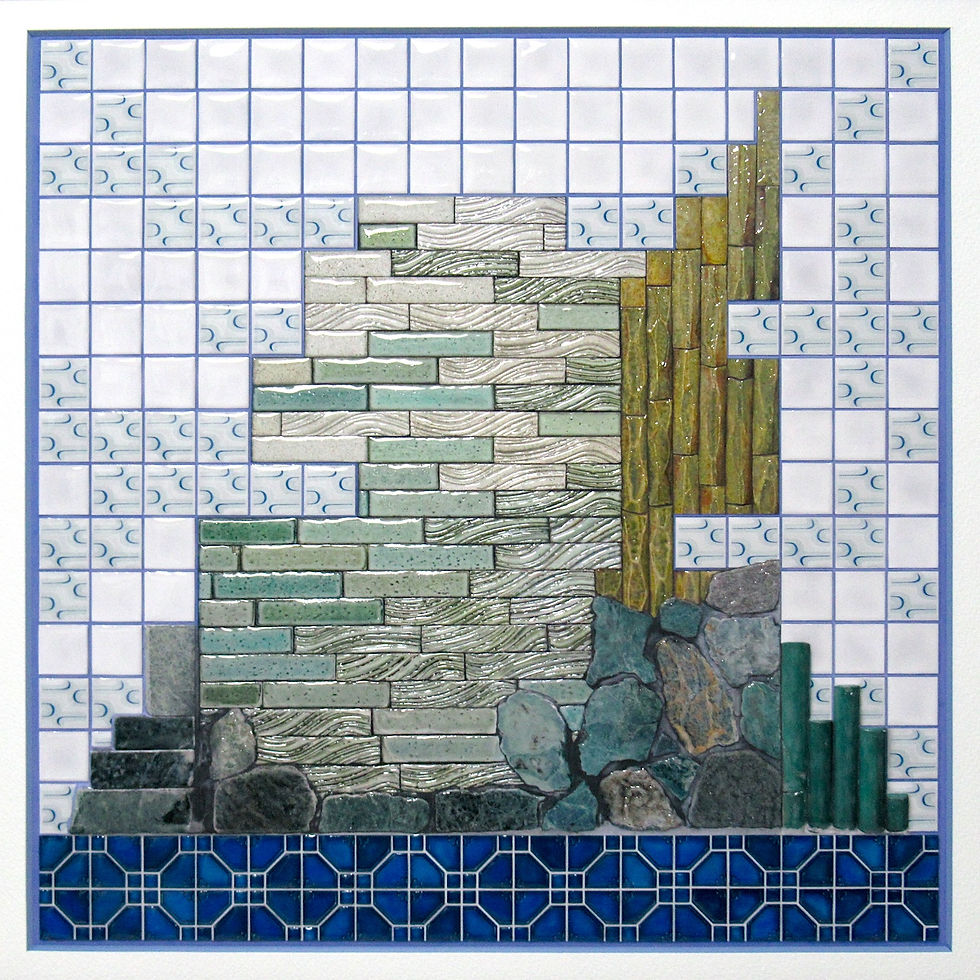

昭和30年代のものと思われる個性的なタイルと岩を山水画的に組み合わせた浴室。 そのイメージは保ちつつ、全体を雲が棚引く峻険な山に見立てて構成した。

東京・本郷の伝統的な旅館、鳳明館。 本館・台町別館から少し離れた森川別館には森"川"の地名に因んだ 河童の男女が帳場の戸にあしらわれ、シンボル的存在となっている。 河童と、柄長柄杓+エナガの意匠を合わせ、浴室のタイルで泉などを表した。

東京・本郷で学生の高級下宿から旅館に転業した鳳明館本館。 タイル的な見どころは、 大浴場のひとつ"龍宮風呂"である。 鯛やヒラメなどを象った絵タイルが浴室の壁を舞い踊っている。 森川別館のイカやカニの格子細工も合わせてみた。

大阪・京橋の昭和レトロなラブホテル、ホテル富貴(ふき)。 竣工当時のこだわりの内装を護るため、並々ならぬ努力をされている。 本館の浴室タイルや革のドアの意匠と"302号室 江戸"の天井を飾る春画を組み合わせ、少し開いた排水口を隠喩的に使って女性の想いを描いた。

大阪・西成にあった大番。 玄関周りのふっくらした赤いタイルはとろけるように艶かしく目をひいた。 ウイークリーマンションとしてひっそりと余生を過ごしていたが、'23の3月に通りかかったところ、すっかり更地になっていた。 その姿を偲んで、在りし日のまま描き遺すことにした。

京都府福知山市にある料理屋大源の、外壁タイルとその修繕跡から、この地にある鬼ヶ城と茨城童子の伝説を表現した。斬られた片腕を求め、雷となって鬼ヶ城を襲う様子。

京都・旧橋本遊廓の妓楼の一軒 "第二友栄楼"。 最盛期は「男の川のようだった」といわれるほど賑わい、無数の足が玄関のタイルを踏んでいった。 橋本遊廓でも最古の建物の一軒が歩んだ歴史が、今もそのまま残っている。

全國遊廓案内の表紙絵に、ヘキサゴンタイルをあしらった。

京都・橋本遊廓跡で玄関から見えるステンドグラスが目を引く多津美旅館。 食堂に嵌められたステンドグラスの女性と、玄関周り��の泰山タイルを組み合わせた。

京都・橋本遊廓跡で"美香茶楼"として再生した、旧第二友栄楼。 建物の意匠に用いられた「波」「千鳥」を玄関周りのタイルと組み合わせた。

2022年まで大阪・天王寺にあった旅館。 「金魚風呂」と呼ばれた、水槽を嵌め込んだ浴室のタイルと、すりガラスの熱帯魚を組み合わせた。

奈良の木辻遊廓跡最後の遺構だった静観荘の客室廊下と色々な形の下地窓を、建物じゅうにあるタイルを使って表現した。